Q.○○で使うことはできますか?

商品紹介文を書く時に使える「よくある質問」。今日の“質問”はこちら!

![]() 『○○で使うことはできますか?』

『○○で使うことはできますか?』

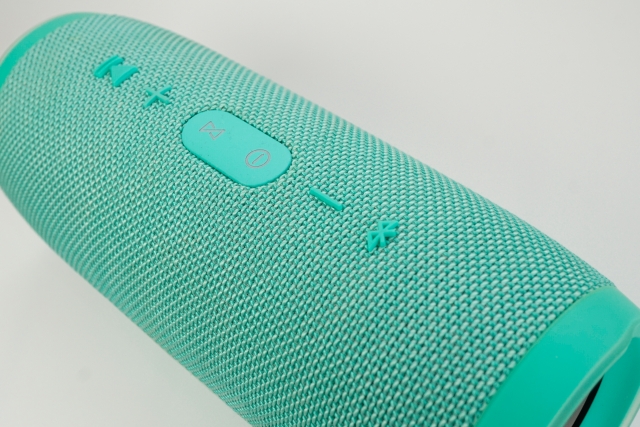

「お風呂でも使えるスピーカー」というモノがあります。

防水機能があって、少しくらいシャワーがあたっても大丈夫。

もちろん、商品紹介文でも「防水機能があります/IPX5防水規格」などと書かれています。

しかし、そう書かれていても、「なるほど、その規格をクリアーしているならお風呂でも問題なく使えるな」と理解してもらえるかどうかは別物。

お客様がその規格のことを知らなければ、その説明文は意味をなしません。

「お風呂で使えます」とストレートに書かれていたとしても、これが意外と目に留まりません

そこでオススメしたいのが、「お風呂で使えますか?」、「はい、使えます」というQ&Aを見せるやり方。

このスピーカーはお風呂で使うことができますか?

はい、お風呂で使うことができます!

IPX5防水規格に準じていますので、シャワーの飛沫がかかっても大丈夫です。

本体に再生/停止、曲の送りボタンもついていますので、スマホなどの音源がお風呂の外にあっても操作が可能です。

このように書いてあったとしたら、「お風呂で使うことができるのだな」とわかります。

そしてもう一つ、お風呂で使えるスピーカーを探していなかった人にも、「え?お風呂で使えるスピーカーなの?」と“気づかせる”ことができます。

・・・

商品によっては、“色々な場所で使える”モノも多いでしょう。いえ、ほとんどの商品がそういうものかと思います。

そのような商品の場合、「様々な場所でお使いいただけます」と書きたくなるのですが…そう書かれても、お客さまは“具体的な場所”をイメージすることはありません。

色々な場所で使えるモノであればこそ、“具体的な場所”を描いて、お客さまがイメージしやすいようにしておきましょう。

赤ちゃんの寝室でも使えますか?

はい、赤ちゃんの寝室でお使いいただけます

はい、この消臭剤は100% 自然の植物から抽出したエキスを使っておりますので、赤ちゃんの寝室でお使いいただいても安全・安心です。

ベビーベッドやおふとんに直接、スプレーしていただいても大丈夫です。

このように、あえて場所を特定して「○○でも使えますか?」と質問を描くことで、「○○でも使えます」ということを強調することができます。

“場所”について、このような視点で見ることができます。

◆ 使用場所 / 設置場所 ~ リビング、トイレ、庭など

◆ 人や動物が使う場所 ~ 子供部屋、病人が寝ている部屋、ペットのいる家など

◆ 非日常な場所 ~ 旅行先、キャンプ場など

◆ 施設 ~ 学校、職場、病院など

◆ 状況 ~ 風の強い屋外、静かな美術館、人通りの多い道路など

このような様々な場所を、具体的に示していきましょう。

・・・

「一度、貼ってもはがせる壁紙」というものがあります。

キレイにはがすことができるので、原状復帰が大前提の“賃貸のお部屋”でも使えるのがアピールポイント。

しかし、「貼った後でもキレイにはがせます」と言うだけでは、「賃貸物件じゃあ部屋のリメイクはできない」と思い込んでしまっている人の耳には届きません。そこで…

この壁紙は“賃貸物件”でも使えますか?

「賃貸物件」でも諦めないで下さい! この壁紙なら使えます

この「貼ってもはがせる壁紙」は、独自の粘着剤を使っていますので、“しっかり貼れて、きれいにはがれる”という2つを両立しています。

裏面のシールをはがして、元から貼ってある壁紙やクロスの上から貼るだけ。

粘着剤が壁に残ることがありませんので、賃貸物件でもお使いいただくことができます。

退去する時には、糊残りなく、キレイにはがすことができます。

賃貸物件でも、あなたの好きなお部屋にリメイクできます!

こうして伝えることで、「賃貸だから色々できない…」と諦めていた人に“気づき”を与えることができますね。

伝えたいアピールポイントを、わざとQ&Aのカタチで表現して、“気づき”を得てもらう…それもQ&A型 商品紹介の醍醐味です。

![]() 『 ○○で使うことはできますか? 』

『 ○○で使うことはできますか? 』

![]() はい、○○で使うことができます

はい、○○で使うことができます

![]() ○○でも諦めないで下さい! これなら使えます

○○でも諦めないで下さい! これなら使えます

「こんな場所でも使える」、「こんな場所に適しているのがアピールポイント」、そのような話題はぜひQ&Aのカタチで描いていきましょう!

--- 「ことのは塾」 山梨 栄司

今、話題のChatGPT(「生成AI」)。

・ 展示会の「チラシ」の内容を考えてくれたり、

・ 会議用の資料やタイムスケジュールをうまく作ってくれたり、

・ 社内にある売上データや「お客さまアンケート」などのデータを分析してくれたり

と、『業務の効率化』や『業務のレベルアップ』に非常に役立っています。

・・・・

ソフトバンクの孫さんなど大企業のトップも活用している、この新技術。

しかし、もっと大きなインパクトを享受できるのは、実は「中小企業」や「小さなお店」。

一人のスタッフが、いくつもの仕事を柔軟にこなす必要がある会社やお店であればあるほど、"様々な仕事のアシストができる"ChatGPTの恩恵は大きくなります。

・・・・

しかし…

私たちにご相談いただく企業やお店から伺ったところ、

☆ ChatGPTを社内に導入したいが、何から始めたら良いのかわからない…

☆ 我が社ではどんなことに使えるのか? 今ひとつつかみきれない…

☆ 「新しいことを覚えたくない」、「自分の仕事を奪われるのでは?!」と社員が前向きになってくれない……

といった“声”があるのも事実です。

・・・・

そこで私たち「ことのは塾」は、『日本一ハードルの低い ChatGPT講座』と題して、ChatGPT初心者にもとっつきやすい研修プログラムを提供させていただいております。

興味を持っていただけましたら、ぜひこちらのページもご覧になってみて下さい!