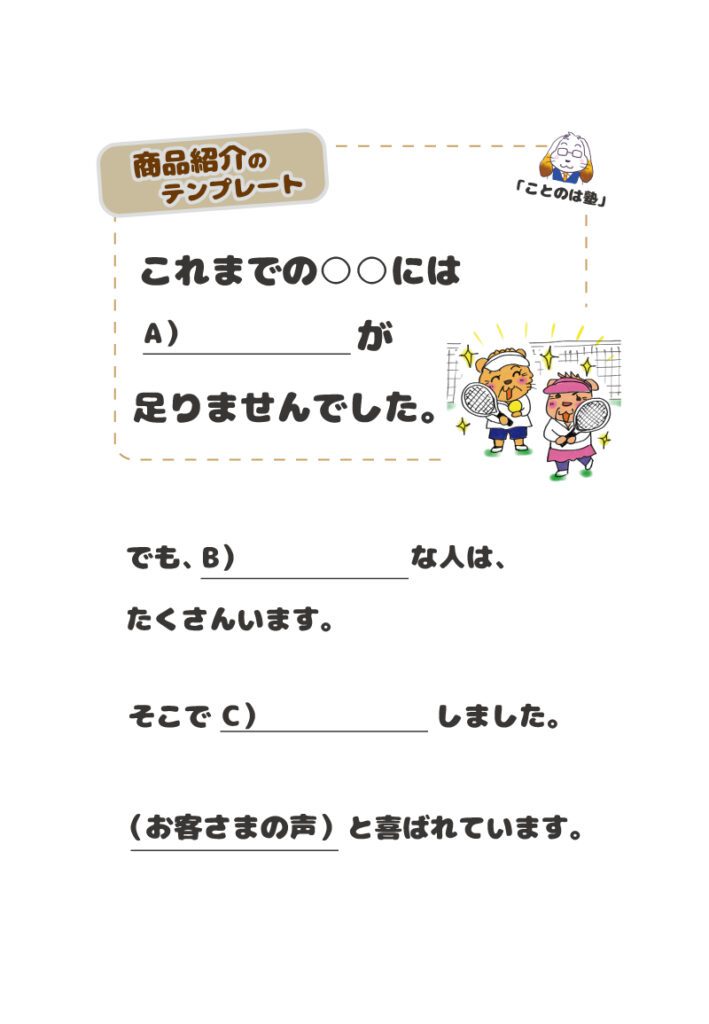

『これまでの○○には、「 」が足りませんでした。』

こんにちは!「ことのは塾」のやまなしです。

こんにちは!「ことのは塾」のやまなしです。

世の中には、すでにたくさんの商品やサービスがあります。

あなたが販売しようとしている商品も、いわゆる「ライバル商品」、「競合商品」が存在するのではないでしょうか。

そんなライバルと比べて、「ウチの商品はココが違うよ」、「我が社のサービスはこういうところに手が届くようにできています」といった“優れた点”はないでしょうか?

もしそのような“差別化ポイント”を持っている商品なら、でオススメしたいのがこの書き方。

『これまでの○○には、「 」が足りませんでした。』

既存の商品やサービスではココが足りなかった。

こういうコトができなかった。こんなところが気が利いていなかった。

こういうニーズを取りこぼしていた…

そのような「これまでの商品では足りなかった。でも、私たちの商品はちゃんとカバーしています」ということをアピールしていくのです。

そこを伝えることで、お客さまは「そうか、他のものではそういうところが足りないんだな」、「そういうところをちゃんとケアしているものを選べばいいんだな」と知ることができます。

あなたの商品が他のものとは違うということがわかれば、あなたの商品が選ばれやすくなりますね。

例としては、このような商品紹介文になります。

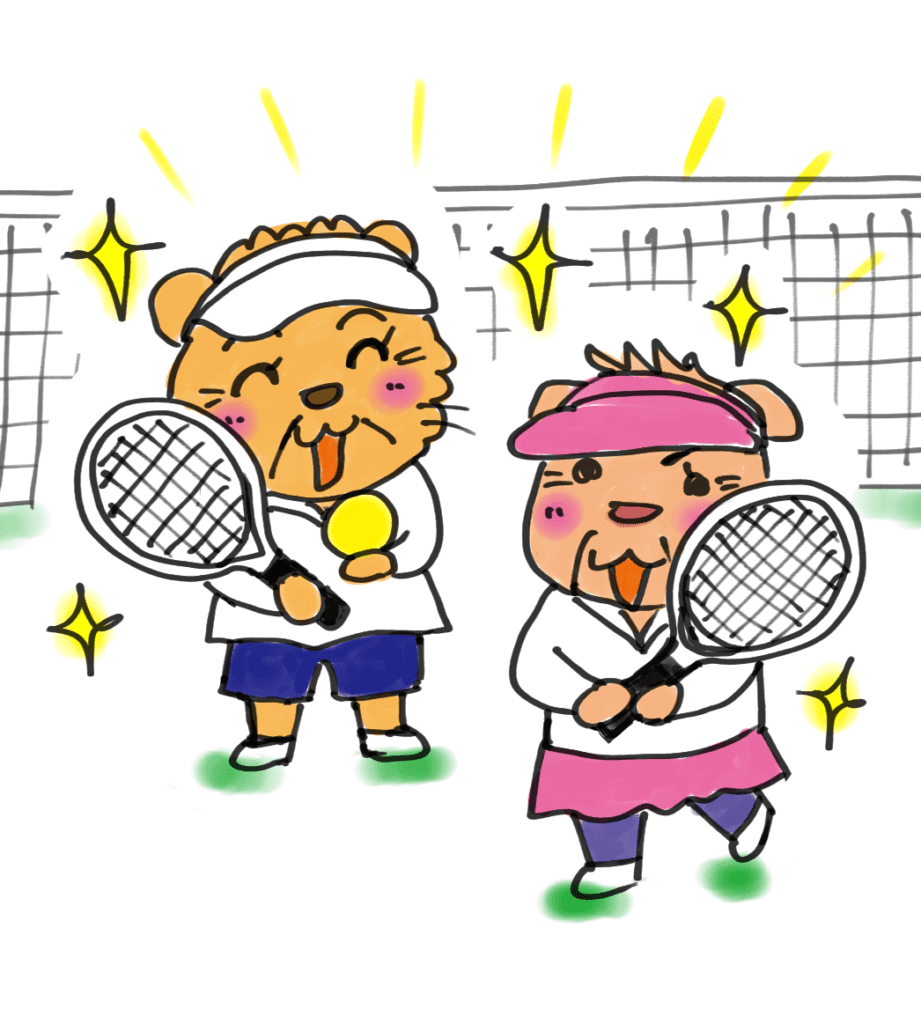

【 文章例 ~ テニススクール 】

『これまでのテニススクールは「シニアへの配慮」が足りませんでした。』

でも、「体があまり動かなくなったけど、テニスをしたい」、「憧れのテニスをしたいけど、こんな年齢になっちゃった…」という方はたくさんいます。

そこで「シニアだけのクラス」や「シニア・はじめてのテニスクラス」を新設いたしました。

『周りも似たような年の人ばかりなので、気後れすることなく、すぐに友達もできました』、『75歳にして、若い頃に憧れたテニスを始めました。コーチもみなさんも優しくて、毎週2回のこの時間が生きがいです』と喜ばれています

【 文章例 ~ 海苔の佃煮 】

『これまでの佃煮には「辛さ」が足りませんでした。』

でも「ごはんのお供にするなら、辛い方が食べやすい」という方もたくさんいます。

そこで「ちょっぴり辛い、麻辣佃煮」を発売します!

『こういうのを待っていた!』、『普通の佃煮もいいけど、お酒のおつまみにはこっちがいい』と喜ばれています。

このように表現すれば、

「そうか、今まではそういうことが足りなかったんだな」

「この商品は、そういうところがしっかりしているんだな」

と認識してもらえますね。

“他との違い”をハッキリとわかってもらう…それがまさに“差別化”となります!

では、あなたの商品もこのテンプレートに当てはめて書いてみましょう!

- A)他社の商品・サービスに「足りないもの」は何ですか?

~ あなたの商品にはあるけれど、他社商品には無い特長を考えてみましょう。

この部分を「シニアへの配慮」や「辛さ」といったような『名詞』にすると表現がスマートになります - B)その「足りないもの」を求めている人は、どんな人ですか?

~ その特長を喜んでくれる人は、どんな人ですか? 想像してみましょう - C)そんな人たちのために、あなたはどのような工夫をしましたか?

~ 「だからこういう商品にした」など、そのお客さまに喜んでもらえるようにした工夫を描きましょう - それを使ったお客さまは、どのようなことを言っていましたか?

~ 「お客さまの声」を入れることで、よりイメージがしやすくなります。

差別化ポイントを明確にする「商品紹介文」が書けましたでしょうか?

「こういう人たちにも使いやすくしたい」、「こういう使い方もできるようにしたい」と考えた工夫や優しさはきっとお客さまに伝わるはず。

ぜひアピールしていきましょう!

--- 「ことのは塾」 山梨 栄司

今、話題のChatGPT(「生成AI」)。

・ 展示会の「チラシ」の内容を考えてくれたり、

・ 会議用の資料やタイムスケジュールをうまく作ってくれたり、

・ 社内にある売上データや「お客さまアンケート」などのデータを分析してくれたり

と、『業務の効率化』や『業務のレベルアップ』に非常に役立っています。

・・・・

ソフトバンクの孫さんなど大企業のトップも活用している、この新技術。

しかし、もっと大きなインパクトを享受できるのは、実は「中小企業」や「小さなお店」。

一人のスタッフが、いくつもの仕事を柔軟にこなす必要がある会社やお店であればあるほど、"様々な仕事のアシストができる"ChatGPTの恩恵は大きくなります。

・・・・

しかし…

私たちにご相談いただく企業やお店から伺ったところ、

☆ ChatGPTを社内に導入したいが、何から始めたら良いのかわからない…

☆ 我が社ではどんなことに使えるのか? 今ひとつつかみきれない…

☆ 「新しいことを覚えたくない」、「自分の仕事を奪われるのでは?!」と社員が前向きになってくれない……

といった“声”があるのも事実です。

・・・・

そこで私たち「ことのは塾」は、『日本一ハードルの低い ChatGPT講座』と題して、ChatGPT初心者にもとっつきやすい研修プログラムを提供させていただいております。

興味を持っていただけましたら、ぜひこちらのページもご覧になってみて下さい!